Il pupo Orlando a Roma,

ovvero

il lavoro creativo del paladino Orlando

I turisti che visitano il Colosseo amano farsi fotografare

assieme ai centurioni romani, figuranti e attori con armatura

e gladio; e amano scattare foto durante la simulazione

di combattimenti. Qualche volta è il turista stesso che sfida il

centurione a duello (le spade sono di plastica o di legno) facendosi

riprendere dagli amici.

Un lavoro al quale si sono adattate molte persone per poter mantenere la famiglia. Un lavoro creativo che merita una regolarizzazione e regolamentazione da parte del Comune.

Ma, a ben conoscere Roma, esistono altri posti dove è possibile,

dopo aver chiesto e ottenuto i relativi permessi, adattarsi a lavorare in maniera creativa - da vero teatrante -.

Parlo del “Vicolo della spada di Orlando” da me messo in rilievo e fatto conoscere nel libro “Gita sul Tevere - Tre uomini su un barcone in compagnia di un cane non proprio di razza” (Youcanprint, 2013).

Orlando, il grande paladino di Francia, nei suoi itinerari eroici, passò anche da Roma.

Nel vicolo, nei pressi del Pantheon, si trova il troncone di una grande

colonna. Si crede sia stata tagliata con la Durlindana, la

spada del Paladino Orlando. La colonna, circa 1,7 m. di diametro

per un’altezza presunta di 15 m., faceva parte del Tempio di

Matidia, suocera dell’imperatore Adriano.

L’attore, vestito come il paladino Orlando, con la Durlindana sguainata, muovendosi come un pupo siciliano, si posizionerà

all’imbocco del “Vicolo della spada di Orlando” per attirare curiosi e turisti. Preventivamente avrà preparato la scena teatrale posizionando, sotto il nome della via, una lapide multilingue in cartone (temporanea, da rimuovere a fine

lavoro).

Su dei cavalletti posizionerà, come anticamente si faceva, dei

cartelloni con le scene della vita e delle imprese di Orlando.

Muovendosi come un pupo siciliano parlerà ai turisti del paladino Orlando, della sua fedeltà a

Carlomagno, del suo amore per la bella Angelica, della sua

pazzia, etc… Narrerà il passaggio di Orlando da Roma alla ricerca

di Angelica, del suo combattimento con il cavaliere romano.

Poi simulerà il taglio della colonna.

Gli scatti sono assicurati. E anche le relative mance!

Ecco il divertente testo che consiglio per la lapide (tratto dal libro “Gita sul Tevere - Tre uomini su un barcone in compagnia di un cane non proprio di razza”):

|

Da qui passò il conte Orlando, valente paladino

di Francia. Venne a zuffa con un cavaliere

romano e, con un potente fendente della

sua famosa Durlindana, tagliò in più pezzi la colonna marmorea di un antico tempio romano.

Ecco il dialogo tra i due:

Orlando: «Sono franco, cavaliere paladino».

Il cavaliere romano: «Anch’io mi chiamo

Franco e anch’io sono cavaliere Palatino».

Irritato dalla burla, Orlando estrasse la sua

Durlindana e menò dei fendenti poderosi, tagliando

una delle colonne del tempio.

I due cavalieri, poi, si chiarirono e andarono

a bere assieme, come grandi amici, in una bettola vicina.

|

Chiaramente, in questo caso, ci potrà essere un solo Pupo siciliano, un solo Orlando. Un solo vero teatrante. Ma se si aggregasse anche una bella Angelica ...

Carmelo Coco 27/05/2015

|

|

PAGINA 1

|

L’incredibile congegno che permette di viaggiare all’interno dei libri

|

|

|

E’ uscito l’originale libro “L’incredibile congegno che permette di viaggiare all’interno dei libri” (Youcanprint Edizioni, 2015). Già disponibile nei

seguenti bookstores Amazon, LaFeltrinelli, ibs, Mondadori, etc.

La costruzione di uno straordinario congegno permette di viaggiare

all’interno dei libri. Per aiutare i personaggi dei romanzi, per rimediare alle ingiustizie letterarie.

|

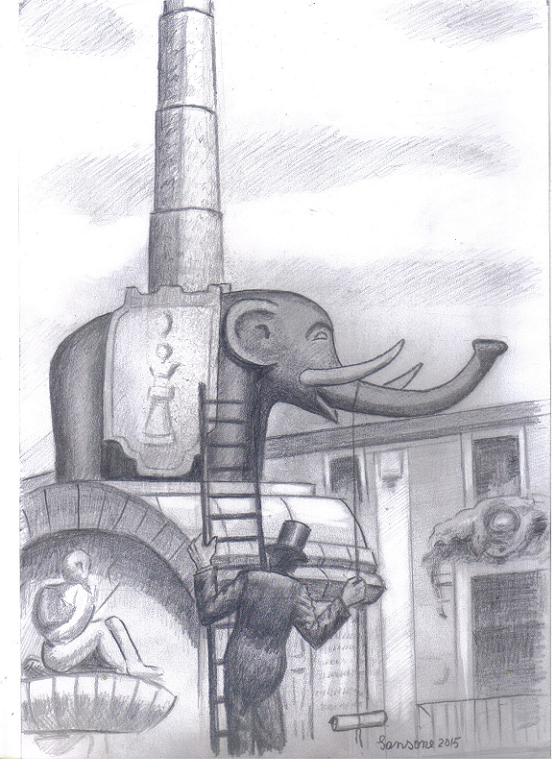

Nel primo viaggio, dentro il libro ”Orlandino” di Pietro Aretino, è riportato l’interessante, per noi appassionati della letteratura cavalleresca, In difesa dei Paladini di Francia.

Il libello, scritto in difesa dei Paladini

di Francia e contro le meschine offese

dell’Aretino, sistemato Sutta ‘a funcia

ri lu Liafanti ri Catania.

|

Gli altri interessanti viaggi sono:

- SECONDO VIAGGIO: Dentro i libri Isle Sonante di F. Rabelais

e l’Adone di G. B. Marino.

Scacco matto al cavalier Giambattista Marino plagiatore di

François Rabelais (Per rimediare al plagio letterario di Marino ai danni di Rabelais).

- TERZO VIAGGIO: Dentro il libro Die Nachtwachen des Bonaventura di E. A. F. Klingemann.

Il diciassettesimo Notturno (Per assegnare - anche se tardivamente - l’Eternità e l’Immortalità ad un capolavoro della Letteratura mondiale).

- QUARTO VIAGGIO: Dentro il libro Mirifiques aventures de

Maitre Antifer di J. Verne.

L’imbroglio del minerale antiferro, ovvero il recupero del tesoro

dell’isola Ferdinandea-Julia-Graham (Con un astuto inganno viene recuperato l’enorme tesoro di Kamylk Pasha prima dell’affondamento dell’isola).

Dalla premessa:

Da ragazzo sognavo di aiutare i personaggi dei romanzi.

Volevo aiutare Simone (1) a trovare una fidanzata; volevo impedire che Kirylo Sidorovitch Razumov (2) denunciasse Haldin rovinando la propria vita; volevo impedire che Lafcadio Wluiki (3) commettesse un omicidio.

Pensavo anche di scrivere un romanzo nel quale il

protagonista avesse la possibilità di viaggiare attraverso la Letteratura, dentro i libri; che avesse la concreta possibilità di compiere veramente queste azioni di salvataggio.

Fantasie adolescenziali. Sogni di ragazzo imbevuto di mille letture.

Passarono gli anni ma l’idea non mi abbandonò mai. Ritornava prepotente ed ossessiva.

Formule, equazioni, mille volte scritte e mille volte cancellate.

Esisteva davvero la possibilità di spingersi oltre, oltrepassando barriere fisiche e confini mentali, spazio e tempo?

Solo dopo lunghi anni di severi studi e continui esperimenti, sfruttando le mie conoscenze di Fisica e Meccanica, riuscii a costruire uno straordinario congegno capace di viaggiare all’interno dei libri.

Fu così che mi trasformai in un viaggiatore nella Letteratura di ogni epoca. Per aiutare i personaggi dei romanzi, per rimediare alle ingiustizie dei libri.

Cominciamo i viaggi.

Note:

1) Il protagonista del libro di Jean Giraudoux Simon, le patétique (Simone il patetico).

2) Il protagonista di Under Western Eyes (Sotto gli occhi dell’Occidente) di Joseph Conrad.

3) Il protagonista di Les caves du Vatican (I sotterranei del Vaticano) di André Gide.

22/04/2015 Carmelo Coco

|

|

PAGINA 2

|

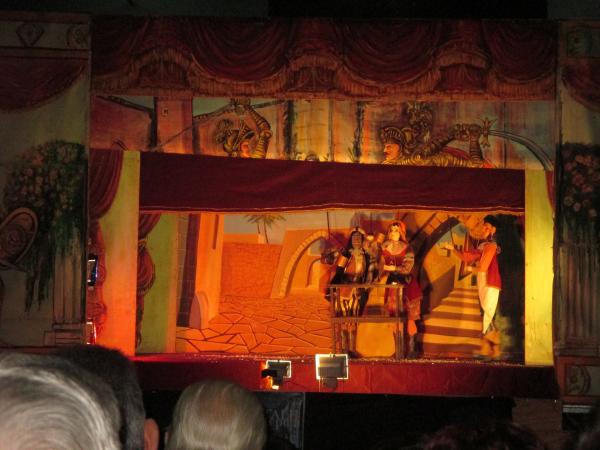

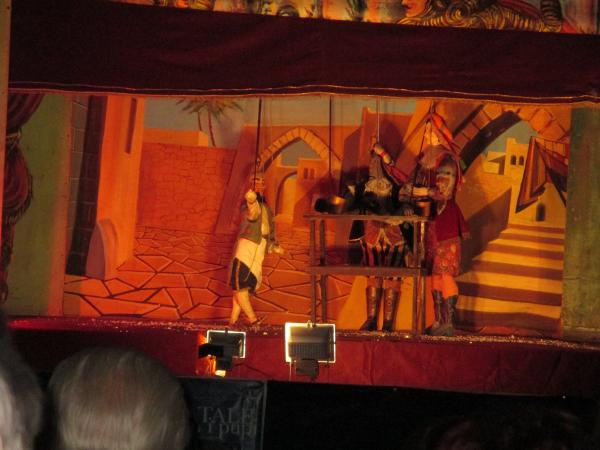

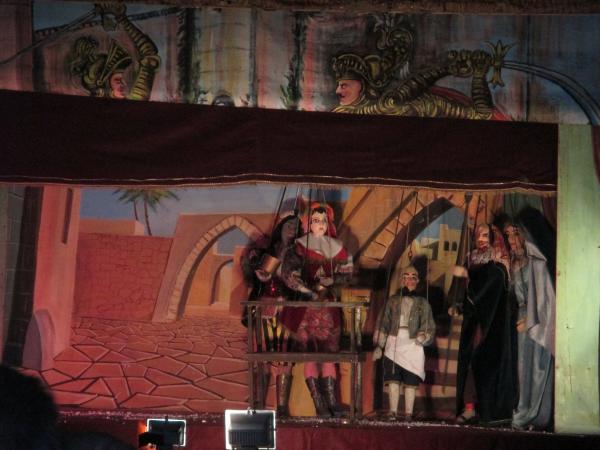

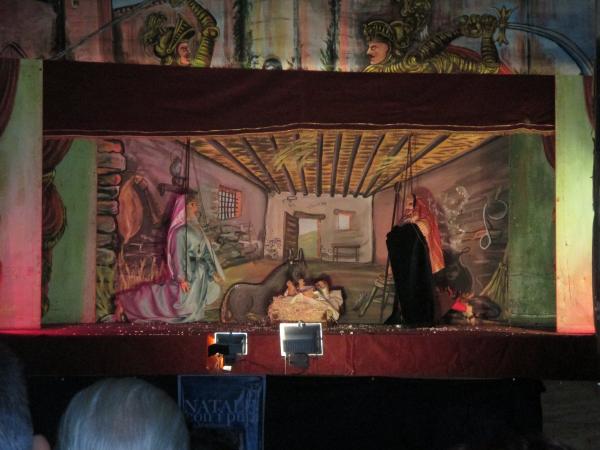

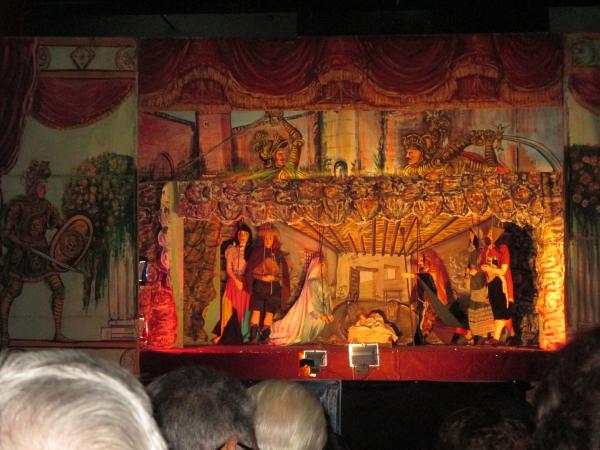

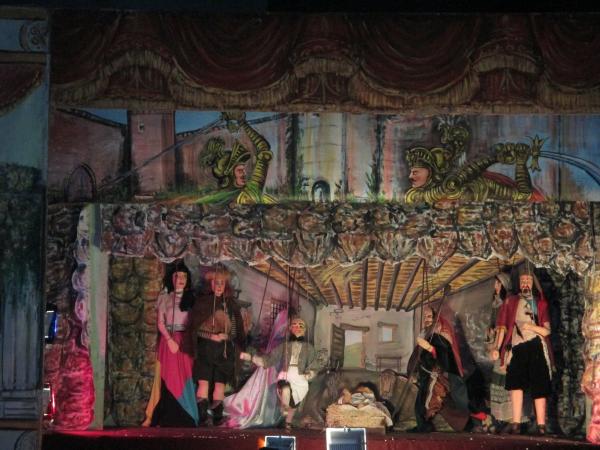

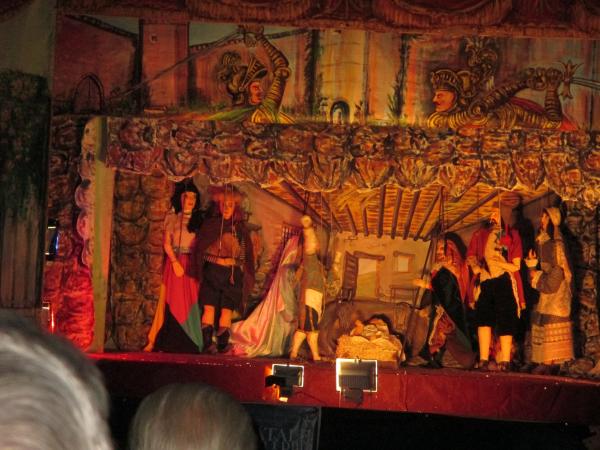

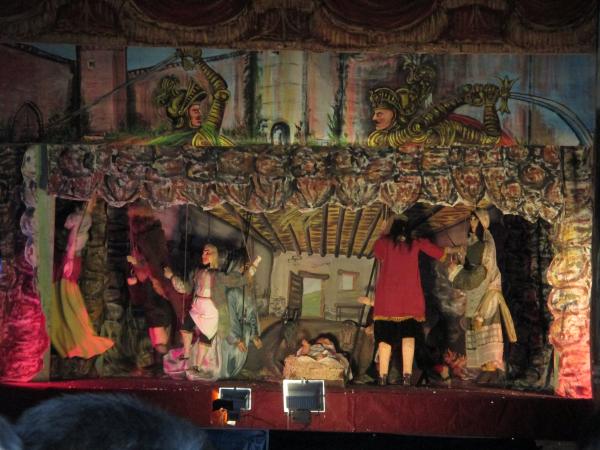

Il circolo Culturale di Santo Privitera, in via della Paglia Barriera del Bosco (CT), ha realizzato, in occasione delle feste Agatine, alcuni episodi della “Vita di Sant’Agata” con la Compagnia Teatrale Opera dei Pupi “Il Paladino” di Salvo Mangano.

Grande successo di pubblico.

La storia di S. Agata narrata con i Pupi

Organizzata dal Centro culturale “V. Paternò-Tedeschi” in collaborazione con l’associazione “Il Paladino”, si è svolta la rappresentazione teatrale in nove quadri tratta da un lavoro di Salvo Mangano: “Sant’Agata con i Pupi”. L’evento è stato preceduto da un momento letterario presentato da Nunzio Spitalieri su temi agatini, offerto dai poeti Carmelo Filogamo, Costanza Isaia, Gaetano Petralia e Francesca Privitera (autrice del bassorilievo di Sant’Agata esposto in sala). Quello dei pupi è sempre stato uno spettacolo suggestivo dove religione, arte e storia fondendosi in uno scenario tutto siciliano, è ancora capace di attrarre un pubblico di adulti e bambini. Per queste manifestazioni non occorrono grandi spazi: una sempplice scenografia illuminata nelle giuste angolazioni, una buona sintonia tra “animato” e “recitato”, possono rendere lo spettacolo efficace ed accattivante al tempo stesso. Ancora meglio se a supporto interviene la didattica. Così è stato per questa rappresentazione svoltasi nel salone che il sodalizio organizzatore utilizza spesso per i propri eventi culturali. Tra una scena e l’altra, tra letture e monologhi, gli interventi di Santo Privitera, scrittore e studioso delle tradizioni popolari catanesi, sono serviti a fornire un preciso e dettagliato quadro storico dell’epoca imperiale romana in cui si consumò la tragedia della Vergine catanese per mano del crudele Proconsole Quinziano. Nel racconto della vita di Agata, molto spazio trova la voce del popolo catanese; un popolo rassegnato, almeno fino all’avvento del Martirio. L’esempio di Agata – secondo l’autore – ha del prodigioso perché a distanza di secoli “la parola “Amuri” addiventa universali e lu sacrificiu si la propria vita … un donu … a lu Signuri e a la so genti”. «Parlano gli Atti e questi - non manca di sottolineare Privitera - ancora oggi si prestano a molteplici interpretazioni utili ad esaltare ancora di più la figura di Agata e il suo rapporto con l’amata Catania».

Le impeccabili voci recitanti dello stesso autore Salvo Mangano nelle vesti di Quinziano e di Antonella Fichera in quelle di Agata, hanno messo in risalto la maestria dei manianti Santo Saia e Carmelo Viola. La sistemazione delle luci è stata di Martino Rabuazzo.

[La Sicilia - 11 febbraio 2015 – pagina 29]

| | La Sicilia - 11 febbraio 2015 – pagina 29 |

S. Agata con i pupi

Oggi alle ore 10 in via della Paglia 5 organizzato dal Centro culturale

“V. Paternò-Tedeschi” in collaborazione con l’associazione “Il Paladino”, si svolgerà la rappresentazione teatrale tratta da un lavoro di Salvo Mangano: “S. Agata con i pupi”. Gli interventi storici saranno curati dallo scrittore Santo Privitera.

[La Sicilia - 1 febbraio 2015 – pagina 39]

| | La Sicilia - 1 febbraio 2015 – pagina 39 |

La copertina del bel libretto “Vita e martiriu di Sant’Agata” del Poeta Gaetano Petralia

***

Alcune considerazioni di Salvo Mangano

Vorrei entrare in punta di piedi per visitare un mondo particolarmente suggestivo ed affascinante ma per il riverente pudore e l’assoluto rispetto che io nutro per esso, mi limiterò soltanto a parlarne con amorevole slancio; come chi vuole condividere con altri meravigliose cose. Non è forse meraviglioso sentire i sussulti dell’animo quando per un “gioco” di trasfigurazione, la realtà amara della vita si tramuta in un sogno di speranza?

L’opra de’ pupi nasceva dal popolo e a lui si rivolgeva con istintiva passione, quello per intenderci, non conosceva le alchimie letterarie del tempo, perché in gran parte analfabeta, e non frequentava i lussuosi teatri di una certa classe borghese. Bastava ritrovarsi nel suo teatrino, con i suoi pupi, per intraprendere con loro lo stesso viaggio fatto di esaltanti emozioni.

A Catania tutto iniziò nel 1861 con la prima rappresentazione della storia di Orlando in piazza San Filippo (oggi piazza Mazzini), grazie a Giovanni Grasso che portò i suoi pupi da Napoli. Ma bisogna ricordare che sin dal 1830 nella città etnea il teatro Parnaso ospitava le marionette non armate della famiglia dei Crini.

Vivo da tempo questa forma d’arte cosiddetta “povera”. Povera al confronto delle sofisticate strutture dei teatri classici o di prosa, largamente finanziati e remunerati, non di certo per la loro capacità di aver attratto interessi di studio da parte di famosi antropologi di tutto il mondo che di essa ne esaltano gli alti contenuti sociali.

Oggi i pupi sono soltanto patrimonio di una regione, quella siciliana, ma diventano patrimonio immateriale dell’Umanità, con decreto sancito dall’UNESCO. Certo, su quelle tavole talvolta traballanti, in un ambiente saturo di fumo non c’era solo il pupo a raccontare la sua storia ma anche la gente che tramite i suoi eroi paladini, trovava un suo riscatto dalle umiliazioni. Chi muove i fili e giostra le masse secondo i propri fini non si può definire “puparo”. Il puparo, invece, è l’anima del suo teatro; colui che si costruisce i pupi; le scenografie e quant’altro occorre per la messa in scena. E’ lui che con la parola li rende vivi donandogli dignità e rispetto. Alcuni, i più conservatori, si definiscono “i veri pupari” solo perché rivendicano diritti di discendenza senza tenere conto che questa è un’arte che nasce libera, si apprende da bravi maestri e può affascinare chiunque possa dimostrare amorevole interesse per essa, tanto da farlo diventare un puparo, come successe al sottoscritto.

[Dalla rivista Katane – maggio 2009]

***

Breve saggio “I Pupi”

di Salvatore Mangano

Letto durante il Bibliopride del 05 settembre 2013 alla

Biblioteca Regionale Universitaria di Catania

I pupi, a prescindere dalla loro provenienza spagnola e dalla loro estrazione prima aristocratica e poi definitivamente popolare, tralasciando la tematica trattata dagli Aedi normanni e successivamente dagli scrittori rinascimentali quali il Barberino, il Boiardo, l’Ariosto ed altri, i pupi hanno incarnato: il giudizio storico, la saggezza e l’esperienza, la fermezza e la sentenza, l’atteggiamento e il costume, la movenza, il gesto e finanche il linguaggio e il sentimento della vita sociale di generazioni isolane [o siciliane].

Il Pupo accoglie in sé tutte le contraddizioni che rendono apparente e reale la metafisica del “bene” e del “male” e le trasmette attraverso le sue aspirazioni, le sue intemperanze e le sue debolezze, le sue audacie e le sue viltà, la sua incostanza e la sua temerarietà, la sua tenacia e il suo impegno d’onore che l’uomo siciliano, a sua volta, è portato ad imitare o negare per assumere l’esemplare categoria di personaggio!

E’ il “personaggio” che occupa e domina la scena dell’Opera dei Pupi, la storia con tutti i suoi intrighi e i suoi intrecci gli fa da contorno, e ad essere personaggio aspira il siciliano: quello che è spettatore dell’opera dei pupi; quell’uomo in perenne conflitto con le forze demoniache della prepotenza legale e astratta.

Quell’uomo è un popolo che passa da dominazione a dominazione: ellenica, araba, sveva, normanna, angioina, spagnola, borbonica, savoiarda; un popolo che ha appreso qual è il profondo senso veristico della storia a cui ha sempre tentato di opporre un’antistoria ideale. Aspetta da oltre un millennio i “Pupi” quale presenza idolatra su cui riversare il suo odio e recuperare il suo amore. In definitiva i “Pupi” sono riplasmati ad immagine e somiglianza del suo popolo che li mette sul palcoscenico per sentirsi rappresentato.

Giulio Bragaglia, saggista e scrittore letterario, ci rimprovera che la Sicilia in fondo non ha avuto una “Commedia dell’Arte” e delle maschere vere e proprie. Invece, possiamo vantare un’Opera dei Pupi viva e drammatica, eroica e grottesca, a cui non mancano neppure le “maschere” e per tutte valga quella di “Peppinino” sempre in vena di lazzi e furberie, originale e inimitabile.

Si portino i “Pupi” a Roma o a Parigi, se ne ingentiliscano i tratti, si arricchiscano le scene, se ne voglia educare la parlata ma … fuori dell’elemento originario, scene e pupi perderanno luce e colore. L’Opera dei Pupi è quella tradizionale che dà spettacolo in quell’atmosfera e in quell’ambiente, dove gli odori del metallo delle armature dei pupi, del legno del palcoscenico e l’acre fumo denso dei sigari, si fondono con il vivace vocio degli spettatori che spazientiti di aspettare, reclamano l’alzata della tela!

***

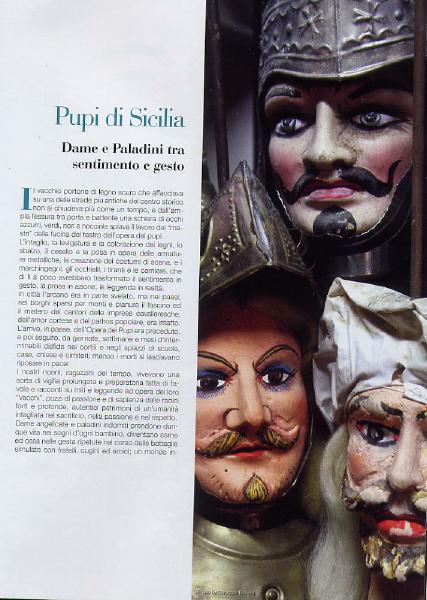

Pupi di Sicilia

Dame e Paladini tra sentimento e gesto

Il vecchio portone di legno scuro che affacciava su una delle strade più antiche del centro storico non si chiudeva più come un tempo, e dall’ampia fessura tra porta e battente una schiera di occhi azzurri, verdi, neri e nocciola spiava il lavoro dei “mastri” della fucina del teatro dell’opera dei pupi.

L’intaglio, la levigatura e la colorazione delle armature metalliche, la creazione dei costumi di scena, e i marchingegni, gli occhielli, i tiranti e le cerniere, che di lì a poco avrebbero trasformato il sentimento in gesto, la prosa in azione, la leggenda in realtà.

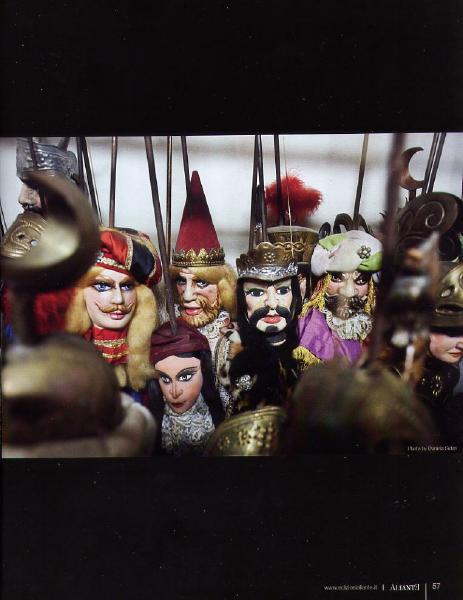

In città l’arcano era in parte svelato, ma nei paesi, nei borghi sparsi per monti e pianure il fascino ed il mistero dei cantori delle imprese cavalleresche, dell’amor cortese e del pathos popolare, era intatto.

L’arrivo, in paese, dell’Opera dei Pupi era preceduto, e poi seguito, da giornate, settimane e mesi d’interminabili disfide nei cortili e negli spiazzi di scuole, case, chiese e cimiteri; manco i morti si lasciavano riposare in pace!

I nostri nonni, ragazzini del tempo, vivevano una sorta di vigilia prolungata e preparatoria fatta di favole e racconti sui miti e leggende ad opera dei loro “Vecchi”, pozzi di passione e di sapienza dalle radici forti e profonde, autentici patrimoni di un’umanità intagliata nel sacrificio, nella passione e nel rispetto.

Dame angelicate e paladini indomiti prendono dunque vita nei sogni d’ogni bambino, diventano carne ed ossa nelle gesta ripetute nel corso delle battaglie simulate con fratelli,cugini ed amici; un mondo incantato, lontano dalla realtà e dal tempo, si trasforma da immaginario in realtà pulsante.

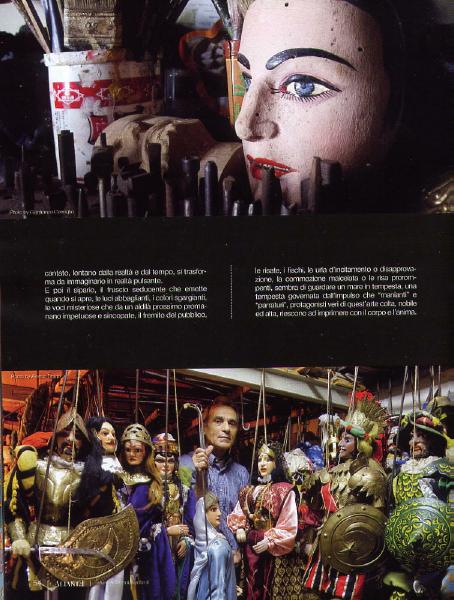

E poi il sipario, il fruscio seducente che emette quando si apre, le luci abbaglianti, i coloei sgargianti, le voci misteriose che da un aldilà prossimo promanano impetuose e sincopate, il fremito del pubblico, le risate, i fischi, le urla d’incitamento o disapprovazione, la commozione malcelata o le risa prorompenti, sembra di guardare un mare in tempesta, una tempesta governata dall’impulso che “manianti” e “parraturi”, protagonisti veri di quest’arte colta, nobile ed alta,riescono ad imprimere con il corpo e l’anima.

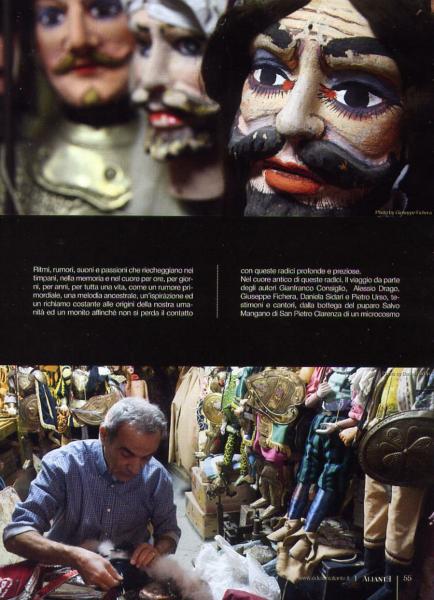

Ritmi, rumori, suoni e passioni che riecheggiano nei timpani, nella memoria e nel cuore per ore, per giorni, per anni, per tutta una vita, come un rumore primordiale, una melodia ancestrale, un’ispirazione ed un richiamo costante alle origini della nostra umanità e3d un monito affinché non si perda il contatto con queste radici profonde e preziose.

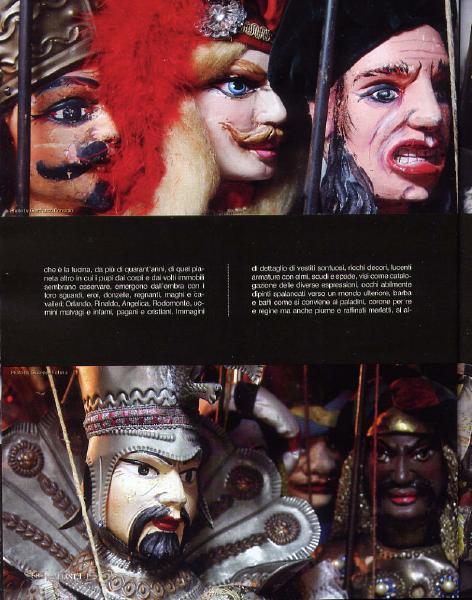

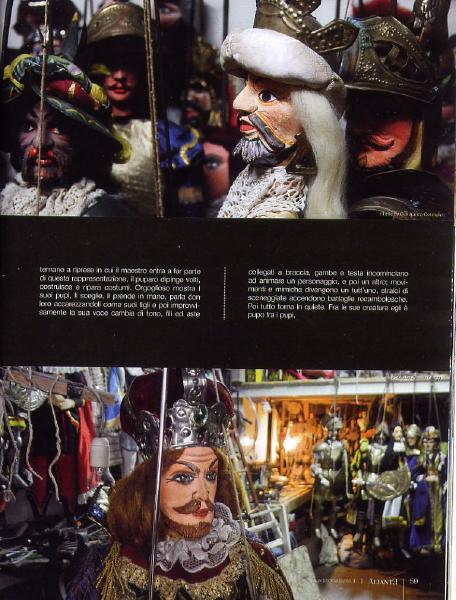

Nel cuore antico di queste radici, il viaggio da parte degli autori Gianfranco Consiglio, Alessio Drago, Giuseppe Fichera, Daniela Sidari e Pietro Urso, testimoni e cantori, dalla bottega del puparo Salvo Mangano di San Pietro Clarenza di un microcosmo che è la fucina, da più di quarant’anni, di quel pianeta altro in cui i pupi dai corpi e dai volti immobili sembrano osservare, emergono dall’ombra con i loro sguardi, eroi, donzelle, regnanti, maghi e cavalieri; Orlando, Rinaldo, Angelica, Rodomonte, uomini malvagi e infami, pagani e cristiani. Immagini di dettaglio di vestiti sontuosi, ricchi decori, lucenti armature con elmi, scudi e spade, visi come catalogazione delle diverse espressioni, occhi abilmente dipinti spalancati un mondo ulteriore, barba e baffi come si conviene ai paladini, corone per i re e regine ma anche piume e raffinati merletti, si alternano a riprese in cui il maestro entra a far parte di questa rappresentazione, il puparo dipinge volti, costruisce e ripara costumi. Orgoglioso mostra i suoi pupi, li sceglie, li prende in mano, parla con loro accarezzandoli come suoi figli e poi improvvisamente la sua voce cambia di tono, fili ed aste collegati a braccia, gambe e testa incominciano ad animare un personaggio, e poi un altro; movimenti e mimiche divengono un tutt’uno, stralci di sceneggiati accendono battaglie rocambolesche.Poi tutto torna in quiete. Fra le sue creature egli è pupo fra i pupi.

[Dalla rivista Aliante aprile-maggio 2014]

***

San Pietro Clarenza, in occasione della festa dei morti, Salvo Mangano assieme al celebre cantastorie Turi Sangiorgio.

Una immagine dell'esposizione dei pupi

***

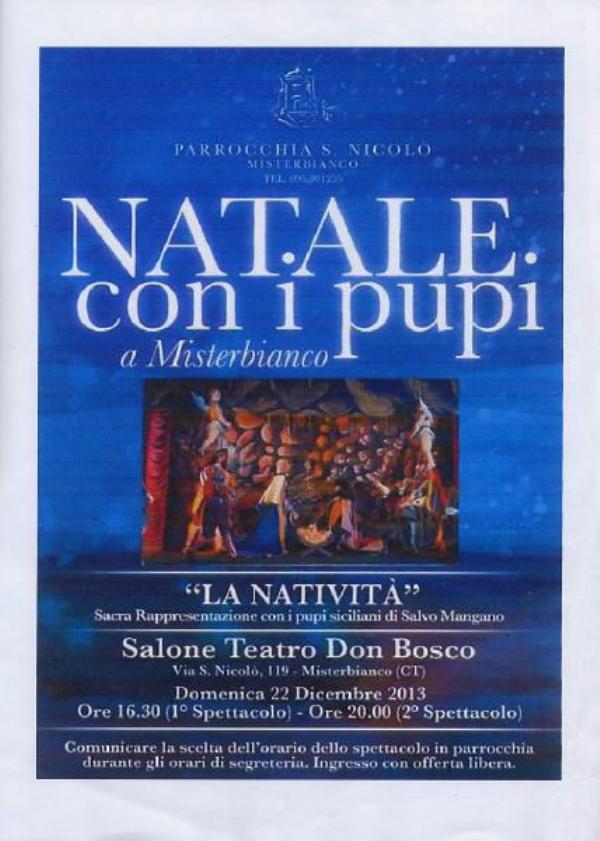

La locandina dello spettacolo "Natività" del 2013 con il bel disegno di Salvo Mangano per

il "canovaccio" da lui stesso scritto.

Ecco il reportage fotografico realizzato da A. Vitale.

26/02/2015

|

|

PAGINA 3

|

|

|

PAGINA 4

|

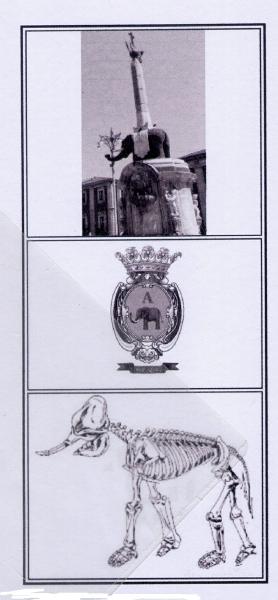

SUTTA L'OCCHI RI LU LIAFANTI RI CATANIA (Youcanprint Edizioni, 2014)

I pupi passeggiano per le vie di Catania: una lunghissima serie di narrazioni con i pupi siciliani per raccontare, in maniera originale e divertente, gli avvenimenti, i personaggi, le meraviglie di Catania.

I racconti di questo primo numero:

* La collezione di conchiglie del Principe Biscari al British

Museum di Londra.

(Con Peppininu e Carmiluzzu)

* Accadde a Catania. Terrore dal cielo.

La meteorite che precipitò nello Jonio nei primi anni del

Novecento.

(Con Carmela, Peppininu, Carmiluzzu).

* L’aquila sveva sulla facciata del Castel Ursino a Catania. La vendetta di Federico II e la contro vendetta dei catanesi.

(Con Peppininu e Carmiluzzu).

|

|

PAGINA 5

|

La collezione di conchiglie del Principe Biscari

al British Museum di Londra

Peppininu e Carmiluzzu passeggiano per le vie di Catania e discutono sui libri di cavalleria, sui paladini di Francia, sui poemi eroici.

«Ci sono ancora molte cose da studiare e investigare», afferma con convinzione Carmiluzzu. «A poco a poco stanno

emergendo. La verità emerge sempre».

«Per esempio?», domanda curioso Peppininu.

«Certamente non hai mai letto La Chanson de Roland scritta nell’XI secolo, la più famosa chanson de geste del ciclo carolingio. Ma conosci bene la storia dei paladini e la rotta di Roncisvalle, tante volte riproposta nell’opera dei pupi siciliani».

«Eh sì, per lungo tempo ho anche fatto lo scudiero ad Orlando e Rinaldo. E lo stalliere. Quante volte ho strigliato Vegliantino e Baiardo! Ma non ho mai letto quel libro che menzioni».

«Ancora oggi gli storici discutono sull’annoso problema: sono stati i Baschi o i Saraceni a sconfiggere i paladini a Roncisvalle?

Forse i nostri disegnatori di cartelli hanno già dato la risposta giusta e logica: Baschi e Saraceni insieme! Così, infatti, risulta raffigurato in alcuni cartelli: per esempio, in quello del

Maestro Chines intitolato Roncisvalle. Francesi e Saraceni

combattono tra di loro mentre i Baschi lanciano pietre dalle colline contro i paladini e i loro compagni. (1) Tu che frequenti

assiduamente il teatro dell’opera dei pupi, ricordi qualche

spettacolo nel quale si sia adottata questa soluzione?».

«Non mi pare. Mi sembra interessante, però. Voglio proporla a qualche puparo. Come realizzazione non dovrebbe essere difficile: massi di cartapesta. Avrebbe un bell’effetto scenico. Massi che rotolano dall’alto e paladini che cadono a terra una volta colpiti. Una bella idea. Tanto, i combattimenti con i saraceni ci saranno sempre! Quanti paladini sono morti in quella disgraziata valle. E i più amati, Orlando, Oliviero. Che grandi amici! E sarebbero diventati anche cognati».

«Non credo. Anche se si fossero salvati, dubito fortemente che Orlando avrebbe sposato Aldabella, la sorella di Oliviero».

«Come, come, aveva forse un’altra donna? Tu parli forse della pazzia di Orlando, del suo folle amore per la bella Angelica?».

«No. Pochi appassionati conoscono veramente bene la Chanson de Roland. Quanti ricordano la terribile risposta di Oliviero ad Orlando?».

«Una terribile risposta? Non è possibile, erano amiconi, quasi fratelli».

«Cito a memoria e traduco liberamente dalla Lassa CXXX de La Chanson de Roland. È il momento in cui, finalmente, Orlando decide di suonare il corno. Ecco la terribile risposta di

Oliviero: “Non è da prode. Quando vi pregai di farlo, non accettaste il mio consiglio. Se fosse giunto il Re non avremmo avuto tante morti. Giuro sulla mia barba: se mai rivedrò Alda, la mia dolce sorella, le impedirò di sposarvi. La colpa è stata vostra, amico mio. Avete confuso il valore con la superbia. I nostri cavalieri sono morti per la vostra leggerezza. Le nostre spade non potranno più servire il nostro Re. Se aveste ascoltato il mio consiglio, il nostro Re sarebbe accorso in tempo e avremmo vinto questa battaglia. Avremmo ucciso o fatto prigioniero il re Marsilio. Il vostro valore, Orlando, è stata la nostra disgrazia! … Voi morirete e la Francia ne riceverà un’onta. Oggi la nostra amicizia ha termine”».

A Pep viene quasi da piangere. La morte di Oliviero ha sempre suscitato grande emozione e commozione durante gli spettacoli del teatro dei pupi.

Dall’altro marciapiede, una persona attira la loro attenzione.

«Excuse me, sirs», grida.

«Un forestiero. Si sta rivolgendo a noi. Forse ha perduto la strada», dice Pep che ha smaltito la commozione.

«Forse ha semplicemente smarrito il suo baedeker».

«Un ba … che cosa?».

«Una guida stampata. Gli inglesi non viaggiano mai senza».

Il forestiero, intanto, li ha raggiunti.

«Excuse me, sirs. Sono un turista inglese ma parlo bene l’italiano. Volevo farvi alcune domande sulla città».

«Non ha il suo baedeker?», domanda Carmiluzzu.

«Oh, quello è roba d’altri tempi. I miei compatrioti nell’Ottocento lo usavano sempre. Io avevo tutto memorizzato nel mio Ipad ma, malauguratamente, ha smesso di funzionare e mi sono trovato senza nessuna guida e informazione utile».

«Sì, ho capito. Cosa le interressa visitare, monumenti, chiese, musei?».

«Musei. Voi ne avete uno come il British di Londra? Noi

abbiamo il British Museum a Londra. Lo avete mai visitato, Sir?».

«No, sono stato solamente a Les Invalides (2) a Parigi».

«Ma non è la stessa cosa, Sir. Al British Museum non ci sono solo raccolte di armi e armature ma vastissime collezioni di

reperti greci, romani ed egizi, la stele di Rosetta, le celebri mummie egizie, l’immensa biblioteca di libri del Re Giorgio III, gioielli di tutte le epoche, monete, conchiglie, etc,. etc. Qui a Catania avete un museo come quello di Londra, famoso in tutto il mondo?».

Peppininu sussurra a Carmiluzzu: «Quest’inglese vuole forse offendere?».

«Calma, Pep», gli risponde Carmiluzzu. E, poi, all’inglese:

«Spiacente Mister, in città non abbiamo niente di paragona-bile al British. Non abbiamo un solo museo ma diversi. Per cominciare la Casa Museo Giovanni Verga dove visse il celebre scrittore catanese. All’interno della grande casa ci sono ancora i mobili e i quadri, i libri amati dallo scrittore - una ricchissima biblioteca di oltre 2.500 volumi -, alcuni suoi manoscritti, molti oggetti personali. La lapide a sua memoria, fatta apporre dal Municipio di Catania, recita: In questa casa nacque e morì Giovanni Verga. Qui formò il suo mondo e lo concluse nell’immortale potenza dell’arte. L’ ingresso è gratuito».

«Ricordo un titolo di questo autore …».

«I Malavoglia», interviene Pep suggerendo.

«No, ha un titolo inglese, ovviamente. Under the Shadow of Etna: Sicilian Stories».

«Sotto l’ombra dell’Etna: Storie siciliane», traduce immediatamente Carmiluzzu. E aggiunge: «Bel titolo. Mi ricorda Under the Volcan del vostro Malcom Lowry».

«Sì, tutti conoscono l’Etna, il vostro vulcano», risponde

l’inglese senza capire. «Il libro, comunque, è una edizione illustrata stampata a Boston nel 1895. Contiene una delle prime traduzioni della Rustic Chilvary. Sa, il duello a colpi di coltello ... Andrò certamente a visitarlo».

«Continuiamo con i musei. Un altro, il Museo Civico Belliniano, è intitolato ad un altro grandissimo catanese, il musicista Vincenzo Bellini, noto in tutto il mondo».

Pep comincia a fischiettare la bella cantata Malinconia, ninfa gentile. (3)

«La casa natale del musicista», continua Carmiluzzu «contiene un antico clavicembalo, un’antica spinetta, manoscritti, quadri, pagine musicali, il busto e la maschera funebre del grande

musicista. E i ritratti delle bellissime donne da lui amate.

L’ingresso è gratuito».

«Conosco di fama il musicista anche se non frequento i teatri lirici. Mia madre, che è appassionata di lirica, ha i dischi delle sue opere. Visiterò certamente la sua casa e cercherò di portare un bel souvenir a mia madre».

«Andiamo avanti nell’ elenco dei musei catanesi. All’interno del maestoso Castel Ursino, fatto erigere da Federico II di Svevia nel XIII secolo, si può visitare il Museo Civico. Vi sono ospitate le collezioni settecentesche del Principe Biscari e quelle del convento dei Benedettini, una ricchissima collezione epigrafica, sculture greche e romane, una statua di Ercole, mosaici, vasi. Il Museo possiede anche un bel dipinto del grande pittore del Quattrocento Beato Angelico. L’ingresso è gratuito».

«Lo visiterò certamente».

«Continuiamo».

«Ancora?», esclama con stupore il forestiero.

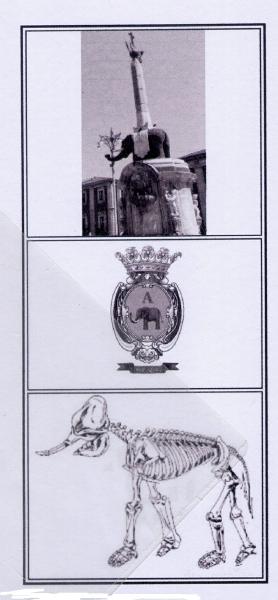

«Il Museo di Paleontologia, all’interno della Facoltà di Scienze della Terra, possiede una vasta raccolta di fossili siciliani. In una delle sale potrà ammirare lo scheletro fossile di un Elephas falconeri, un elefante nano tipico di alcune isole del Mediterraneo: Sicilia, Creta, Malta. Misurava appena 90 cm. di altezza».

«Lo scheletro del nostro Liotru? Oltre ad averlo eretto in piazza Duomo, oltre ad averlo nello stemma, abbiamo anche il suo scheletro?» chiede Pep sbalordito.

«Lo visiterò certamente».

«L’erbario del Museo di Botanica dell’ Università conserva una raccolta di più di 150.000 esemplari di piante essiccate, raccolte non solo in Sicilia ma nel mondo intero. Si trova all’interno dell’Orto Botanico, una estensione di circa 16.000 mq. di verde con piante esotiche, piante siciliane, - specialmente palme -, e piante acquatiche».

«Quante meraviglie a Catania!», esclama entusiasta il turista.

«Conosce i pupi siciliani? Visiti il Primo Museo dei Pupi Siciliani di Catania Nino Insanguine. Resterà abbagliato e incantato dai colori, dalla perfezione delle armature, dalla bellezza dei pupi esposti. Un grande letterato del suo Paese, Henry Festing Jones, ha scritto diversi libri sulla Sicilia, lasciando resoconti, descrizioni del pupi del primo Novecento. (4) Era innamorato dei pupi siciliani e, quando veniva in Sicilia, era un assiduo frequentatore dei teatri di Catania, Palermo, Trapani».

«Conosco i pupi, li ho visti in uno spettacolo a Londra ai magazzini Arrods. Ne ho anche comprati due, Orlando e la moglie, Angelica».

Carmiluzzu e Peppininu ridono.

«Angelica non è la moglie di Orlando», precisa Carmiluzzu. «Il paladino amava una dama di nome Aldabella che morì di crepacuore all’annuncio della morte del paladino a Roncisvalle».

«Quante meraviglie a Catania!».

«Se si trattiene qualche giorno in più in vacanza, potrà visitare altri musei in provincia. Sono facilmente raggiungibili in pullman: il Museo Civico del Castello Normanno di Aci Castello; il Museo Archeologico di Adrano; il Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone; il Museo Luigi Capuana di Mineo; il Museo delle conchiglie Franco Marescotti di Valverde; la ducea di Nelson a Bronte, etc., etc, etc.», conclude Carmiluzzu.

«Vi ringrazio per la vostra squisita ospitalità. Se gentilmente mi può annotare i titoli dei libri di Jones e … tutti i posti che devo visitare. Una volta tornato in Inghilterra farò un resoconto di questo mio viaggio».

«Ripensando al suo British Museum e alle conchiglie

Mediterranee … forse può aiutarmi in una mia ricerca. Mi aspetti un momento, vado in una libreria qui vicino. Voglio farle omaggio di un mio libro. Pep, fai compagnia al nostro ospite. Parlagli dei pupi siciliani, dei tuoi spettacoli, del tuo incontro con Don Chisciotte». (5)

Carmiluzzu ritorna poco dopo con un libro. Lo sfoglia velocemente.

«Ecco il punto che riguarda questa mia ricerca sulle conchiglie. Glielo leggo. Nella Descrizione del museo d’antiquaria e del gabinetto d’istoria naturale del signor principe di Biscari dell’abate e accademico fiorentino Domenico Sestini (6), si fa cenno ad una donazione (uno studiolo molto ricco di Conchiglie, produzioni di questi mari) fatta dal Principe Biscari al cavaliere inglese Thomas Hollis. Hollis non tenne il dono per sé ma per maggiormente conservare la memoria del donatore, e del dono, stimò proprio trasmetterlo al Museo Britannico. Ecco il testo del biglietto scritto da Thomas Hollis al museo, come appuntato nel libro di Sestini: Tommaso Hollis, è ansioso di aver l’ onore di presentare al Museo Britannico una raccolta di Conchiglie, che gli è stata mandata dal Signor Principe di Biscari di Catania nella Isola di Sicilia, unita ad un Medaglione di quel compitissimo, ed egregio Principe. Egli è un gran Protettore per i Viaggianti delle nostre tre Nazioni, e per tutti gli uomini dotti, e intelligenti. Gall. Mall. 29. Agosto 1766. Il museo britannico rispose lo stesso giorno nella persona del suo segretario Naton. Ecco il testo del biglietto come lo annota il Sestini: Vengo comandato dall’esistente Società del Museo Britannico di significarvi, che ha ricevuto il prezioso, e stimabile presente della Medaglia del Signor Principe di Biscari, e del Gabinetto di Conchiglie, che vi siete compiaciuto mandarle, e di ringraziarvi da parte sua per le medesime».

Carmiluzzu chiude il libro e continua: «Nessuna nota di questa donazione del Biscari è riportata nel sito del British Museum alla voce “Collections history”. C’è solo un breve cenno alle donazioni fatte da Thomas Hollis nel 1757. Glielo leggo».

Carmiluzzu riapre il libro, cerca il punto che gli interessa. Legge:

«In 1757, for example, Thomas Hollis presented a number of small Classical busts and inscriptions, followed by other gifts».

Carmiluzzu chiude il libro e interroga il suo interlocutore:

«Mi chiedo: è ancora possibile rintracciare, tra le collezioni di medaglie e di conchiglie del British Museum, quelle donate dal Biscari ad Hollis e da questi consegnate al museo londinese?».

«Interessante. Un piccolo giallo, un piccolo mistero. Noi

inglesi siamo molto appassionati ai misteri, ai gialli».

«Mi aiuterà a risolverlo?».

«Alla prima occasione mi recherò al British Museum a cercare quelle conchiglie e quel medaglione. Domanderò della donazione Hollis. La informerò tempestivamente. Se mi autorizza, farò una traduzione del suo articolo per inserirla su alcuni siti inglesi. Per far conoscere al pubblico questo piccolo giallo. Forse sarà possibile rintracciare la collezione del Principe Biscari».

«Grazie. Pubblicherò la sua risposta nel mio sito con il giusto rilievo e la giusta importanza. Sarebbe un grande onore e un privilegio per la mia città se il medaglione e la collezione di conchiglie, una volta rintracciate, fossero esposte con una targa esplicativa a ricordo dell’avvenimento “dono di Don Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari e Patrizio della illustre città di Catania in Sicilia. - 1766 -”. E, chiaramente, un più ampio ragguaglio sul sito del British alla voce “Collections history”. Le ricordo che moltissimi viaggiatori venivano in Sicilia

espressamente per visitare il ricchissimo, e celebrato in tutta Europa, Museo del Principe Biscari. Lo troverà, certamente ben segnalato, negli antichi baedekers inglesi. Il Museo fu visitato dallo scienziato scozzese Patrick Brydone, da Goethe e

dall’egittologo Dominique Vivant, tra gli altri. Biscari fu membro di numerose Accademie italiane ed estere. La prestigiosa Society of Antiquaries, oggi con sede a Piccadilly, Londra, per esempio. Ma adesso è quasi mezzogiorno. Comincerà la sua visita ai musei nel pomeriggio. Mi permetta di invitarla a pranzo e farle gustare alcuni piatti tipici siciliani e farle assaggiare alcune nostre specialità di pasticceria. Tra un piatto e l’altro appunterò su una pagina bianca del mio libro i testi di Jones e gli indirizzi dei musei catanesi da visitare. E, naturalmente, la mia e-mail privata».

I tre si avviano.

Peppininu pensa: «Sentir parlare di conchiglie mi ha messo una grande fame. Ma io penso ai nostri prelibati frutti di mare e non ai gusci vuoti delle conchiglie! Solo un assaggio? Mi voglio abbuffare di cannoli, arancini, pasta reale, panzerotti. E tutto innaffiato con bicchieroni di rosolio».

(Continua ...).

Note:

1) Cartello dell’opera dei pupi riportato nel libro di Antonio Pasqualino I pupi siciliani (a cura dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Palermo, 1990). Nello stesso libro, un altro cartello su Roncisvalle (anonimo) riporta la medesima ipotesi. Quello del Maestro Francesco Vasta, invece, raffigura i Baschi che scagliano pietre sui paladini. Mancano i guerrieri Saraceni.

2) Vedi l’articolo I paladini, cavalieri con la brunia. Pubblicato in Nuovo repertorio per l’Opera dei Pupi - Volume 2, Youcanprint Edizioni, 2013.

3) Bellissima (e geniale) cantata di Vincenzo Bellini tratta dalla poesia La Melanconia di Ippolito Pindemonte.

Si può ascoltare su Youtube interpretata mirabilmente da Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli, Josè Carreras, Luciano Pavarotti.

Ecco il testo della cantata:

Melanconia,

ninfa gentile,

la vita mia

consegno a te.

I tuoi piaceri

chi tiene a vile,

ai piacer veri

nato non è.

(versi 25-32 della poesia).

Fonti e colline

chiesi agli dei:

m’udiro al fine,

pago io vivrò.

Né mai quel fonte

co’ desir miei,

né mai quel monte

trapasserò.

(versi 1- 8 della poesia).

4) I libri di Henry Festing Jones sui pupi:

- Diversions in Sicily, A. C. Fifield, Londra, 1909.

- Castellinaria, and Other Sicilian Diversions, A. C. Fifield, Londra, 1911. Libro non tradotto in italiano. Ampi stralci tradotti da me in italiano, però, sono contenuti nel libro I Pupi Siciliani nella Letteratura, nel Teatro, nel Cinema, nella TV e nella Musica, Screenprint Edizioni, 2012)

5) L’incontro è avvenuto nello spettacolo dal titolo “Il perfetto Ouroboros”. Pubblicato in Nuovo repertorio per l’Opera dei Pupi - Volume 2, Youcanprint Edizioni, 2013.

6) Domenico Sestini, Descrizione del museo d’antiquaria e del gabinetto d’istoria naturale del signor principe di Biscari - Livorno, 1787.

Moltissimi reperti, appartenuti al Museo d’Antiquaria e del Gabinetto di Storia Naturale del Principe Biscari, sono oggi visibili al Museo Civico all’interno del Castel Ursino.

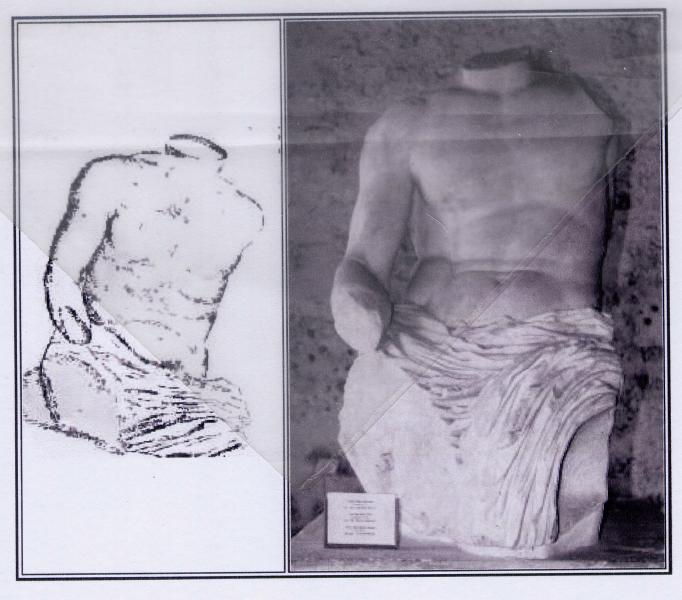

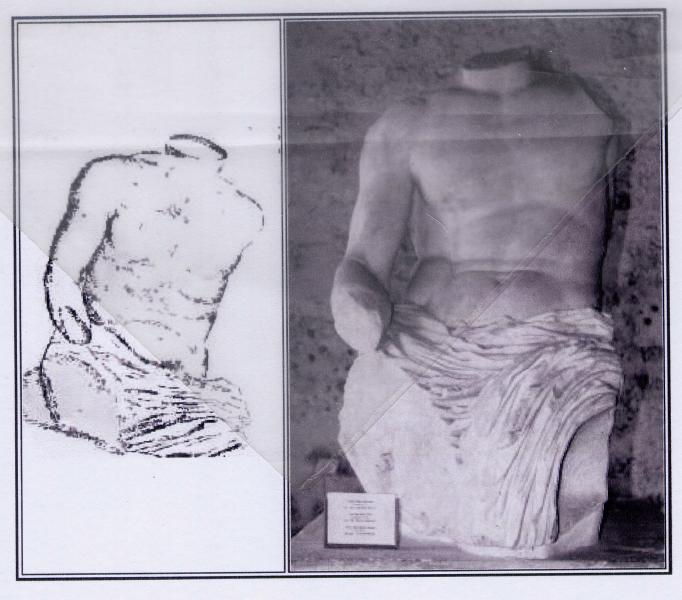

Due di questi reperti, come scrive chiaramente il Sestini, sono descritti nel libro di Vito Maria Amico Catania Illustrata (Ex tipografia Joachim Pulejo, 1741) che ne riporta anche le illustrazioni. Sono statue ritrovate in scavi cittadini.

Scrive, infatti, Sestini: assieme alle statue di ogni grandezza, una delle quali di figura quasi gigantesca, lavoro Greco di peritissimo Artefice, mancante però della testa, e di un braccio, che scoperta fu nell'Anfiteatro di questa Città, e della quale ne è fatta memoria dal Ch. Padre D. Vito Amico nel Tom. III. pag. 89. della sua Catania illustrata portandone anco la figura.

Della seconda statua, Sestini scrive: Avvi pure un Ercole bellissimo di grandezza naturale, pure di Greca scultura, venuto a luce in questa Città nel farsi i fondamenti di una nuova casa di attenenza del Signor Barone Ascanio Ricciolo, avanti l’ amplissimo Collegio degli estinti Gesuiti, del qual ritrovamento ne parla il suddetto Padre Amico nel Tom. III pag. 34. dell’istessa opera …

I due medaglioni del Principe Biscari (visibili nella copertina del libro):

- Il primo medaglione raffigura il Principe Biscari. La scritta recita:

IGNATIUS II. BISCARIS PRINCEPS AET. ANN. XXXIII.

Nel rovescio del medaglione si legge:

PUBLICAE UTILITATI

PATRIAE DECORI

STUDIOSORUM COMMODO

MUSEUM CONSTRUXIT

CATANAE

ANNO MDCCLVII

- Il secondo medaglione, ideato dal Padre D. Paolo Maria Paciaudi, riporta gli accorgimenti consigliati dal Principe Biscari.

Sul dritto è incisa Minerva e il catanese Caronda (leggere la dotta corrispondenza tra e il Principe e Don Paciaudi nel libro del Sestini per la spiegazione di tutti gli elementi riportati sul medaglione – Già, in parte, menzionati nel libro “Cani, elefanti, dee e santi – Lo stemma e il gonfalone di Catania” – Screenpress Edizioni 2012) con le scritte

LITERARUM REPARATIO

AETNEORUM CATANENSIS

ACADEMIA

Il retro del medaglione riporta l’Etna in eruzione e gli scogli dei Ciclopi e la seguente scritta

NON NORUNT

HAEC MONUMENTA MORI.

RESTITUTA.

12/10/2014 Carmelo Coco

[Tratto da "Sutta l'occhi ri lu liafanti ri Catania" - Numero 1 - Youcanprint Edizioni, 2014]

Avvertenza: All’interno dei racconti sono contenute ipotesi e considerazioni originali dell’autore.

È assolutamente vietato usare e/o rielaborare la materia e l’argomento dei racconti, sfruttare le ipotesi e le considerazioni originali dell’autore per scrivere articoli su giornali e sul Web.

|

|

PAGINA 6

|

Copyright 2011-2022. Il Paladino - Tutti i diritti riservati.

Ritorna alla Home Page “Il Paladino”

|